<대한데일리=이봄 기자> 최근 특례상장을 통한 혁신기업의 거래소 진입이 증가한 가운데 투자자 보호를 위해 제도를 보완해야 한다는 주장이 나왔다.

자본시장연구원이 최근 발표한 ‘거래소 특례상장 증가와 투자자 보호 방안’ 보고서에 따르면 2015년부터 2019년 사이 총 72개의 기업이 기술성장 특례상장을 통해 거래소에 진입했다. 특히 코스닥 시장은 2018년과 2019년 두 해에만 43개의 기업이 상장했다. 같은 기간 스팩 상장을 제외한 코스닥 신규 상장은 142개사로, 특례상장을 통한 상장이 전체의 3분의 1을 차지한다.

기술특례 상장은 성장형 바이오벤처기업의 상장을 위해 2005년 3월 도입됐다. 기술특례 상장을 위해서는 거래소가 지정한 2개의 기술 전문평가기관에서 A와 BBB 이상의 평가등급을 받아야 한다.

2014년에는 보다 많은 기업 유치를 위해 기술특례 대상 업종을 전 업종으로 확장했으며, 2017년에는 상장주관사의 추천에 기반을 둔 성장성특례 상장도 도입됐다. 성장성특례 상장은 기술평가 없이 상장주관사가 성장성을 인정해 추천한 기업이 상장가능하며 대신 투자자 보호를 위해 주관사의 풋백옵션이 존재한다. 또한 기술성장 특례상장은 영업성과를 요구하지 않으며 낮은 수준의 시가총액 또는 자기자본 기준을 충족하면 상장이 가능하다.

2014년까지 기술성장 특례를 통해 상장된 기업은 총 14개에 불과했지만, 2015년부터 2019년까지 5년 동안 총 72개 기업이 신규 상장되며 상장시장을 주도했다.

특례상장을 마친 기업은 업종별 편중이 강하게 나타난다. 2019년 말 기준 88개의 기술성장부 소속기업 중 제약‧바이오 및 의료장비, 의료서비스 등 의료업종1에 해당하는 기업이 64개사로 대부분을 차지한다. 2019년 나노 신소재, 음성인식 소프트웨어 등 비(非)바이오 업종 특례상장 사례가 증가했지만, 의료업종은 여전히 시가총액 기준으로 기술성장기업부 전체의 86%를 차지하고 있다.

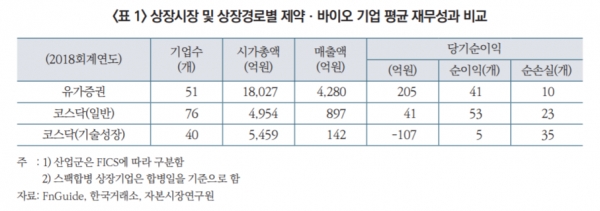

문제는 특례상장제도를 통해 거래소시장에 진입한 제약·바이오 기업의 재무성과가 저조하다는 점이다. 2018년 기준 기술성장기업부 제약‧바이오 기업은 평균 시가총액 5500억원, 평균 매출액 142억원 규모의 기업이다. 평균 당기순손실은 107억원으로, 40개의 제약·바이오 기업 중 당기순이익을 실현한 기업은 5개사에 불과했다. 이는 유가증권시장이나 코스닥시장의 다른 소속부에 속한 제약ㆍ바이오 기업의 실적에 비해서도 낮은 수준이다.

자본시장연구원 강소현 연구원은 “성장성을 갖춘 바이오 기업의 상장이 일반적 추세라 할지라도 해외 시장과 달리 국내 코스닥시장은 개인투자자 주도의 시장이라는 점에서 주의가 필요하다”며 “제약‧바이오 산업은 제품화되기까지 성공 불확실성이 높고 오랜 기간이 소요되는 대표적인 고위험-고수익 산업”이라고 지적했다.

자본시장연구원은 향후 특례상장을 통해 거래소에 진출하는 기업이 다양해질 것으로 기대되는 만큼, 시장신뢰도 제고와 투자자 보호를 위해 기업 부실화에 대한 모니터링과 불공정행위 적발을 위한 감독당국과 거래소의 노력이 필요하다고 조언했다.

강소현 연구원은 “성장 초기 단계의 혁신기업이 증가하고 산업군이 다변화될수록 정보비대칭성이 높고 기업 상황에 대한 파악이 쉽지 않아 기업부실화나 불공정행위 발생 우려가 높아진다”며 “시장에 대한 투자자들의 기본적인 신뢰가 훼손되지 않도록 불공정거래나 공시의무위반 행위, 상장 유지과정에서 발생한 불법적 요소에 대해 보다 신속하고 적극적으로 조사해 엄중히 조치해야 한다”고 말했다.

이어 “상장 심사 당시 기술력과 성장성이 미비하거나 허위사실에 근거한 부실기업에 상장이 허용돼서는 안 된다. 다양한 기술기업을 평가할 수 있도록 주관사의 전문성도 높여야 한다”고 덧붙였다.